दीवाली का मतलब सिर्फ दीये जलाना नहीं होता, बल्कि अंधकार मिटाना होता है — और आज के दौर में सबसे बड़ा अंधकार है अपने ही धर्म में फैला बंटवारा। हिन्दू धर्म जितना पुराना और विशाल है, उतना ही कई बार गलत तरीके से समझा गया है। लोग कहते हैं कि इसमें जातिवाद और भेदभाव है — लेकिन सच्चाई यह है कि असली सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। वर्ण व्यवस्था कोई सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि एक कामकाजी और संतुलित व्यवस्था थी। जब समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने की ज़रूरत थी, तब हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार जिम्मेदारी दी गई थी।

ब्रह्मण ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा था, क्योंकि उसे अध्ययन और अध्यापन में रुचि थी। क्षत्रिय समाज की रक्षा और व्यवस्था संभालता था, क्योंकि उसमें नेतृत्व और पराक्रम था। वैश्य व्यापार, उत्पादन और लेन-देन से जुड़ा था, क्योंकि उसमें संसाधनों को संभालने की योग्यता थी। और शूद्र सेवा और श्रम के कार्यों से जुड़ा था, क्योंकि समाज के रोज़मर्रा के काम उसके बिना संभव नहीं थे। यह सब एक आर्थिक और व्यावहारिक ढांचा था, न कि ऊँच-नीच का पैमाना। उस समय पहचान कर्म से होती थी, जन्म से नहीं।

भारत का ढांचा तब ग्राम-आधारित था। हर गाँव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई की तरह चलता था। हर व्यक्ति का काम तय था और हर काम का एक मूल्य था। जैसे — बर्तन बनाने वाला कुम्हार, खेती के औज़ार बनाने वाला लुहार, सोने-चांदी का काम करने वाला सुनार, नाई जो गाँव में संदेश और निमंत्रण पहुँचाता था, बढ़ई जो शादी या निर्माण कार्यों में मदद करता था, और किसान जो सबको अन्न देता था। इन सबके बीच एक आदान-प्रदान की व्यवस्था थी — किसान उन्हें अनाज देता, और बदले में वे अपनी-अपनी सेवाएँ देते। इस व्यवस्था में कोई बड़ा या छोटा नहीं था। हर व्यक्ति अपने कौशल से समाज के लिए उपयोगी था। यही “वर्ण व्यवस्था” की मूल भावना थी — काम के आधार पर सम्मान, जन्म के आधार पर नहीं।

समय के साथ जब यह व्यवस्था पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रही, तो हर परिवार में वही कौशल आगे बढ़ता गया। कुम्हार का बेटा मिट्टी के काम में निपुण हुआ, लुहार का बेटा औज़ार बनाना सीख गया, और बढ़ई का बेटा लकड़ी के काम में पारंगत हो गया। धीरे-धीरे समाज ने यह मान लिया कि जिस परिवार में जो काम चलता आ रहा है, वही उनका “स्वभाव” है। यहीं से कर्म धीरे-धीरे “पेशा” और पेशा “जन्म आधारित पहचान” में बदल गया। यही वह बिंदु था जहाँ से ‘वर्ण व्यवस्था’ धीरे-धीरे ‘जाति व्यवस्था’ में बदलने लगी।

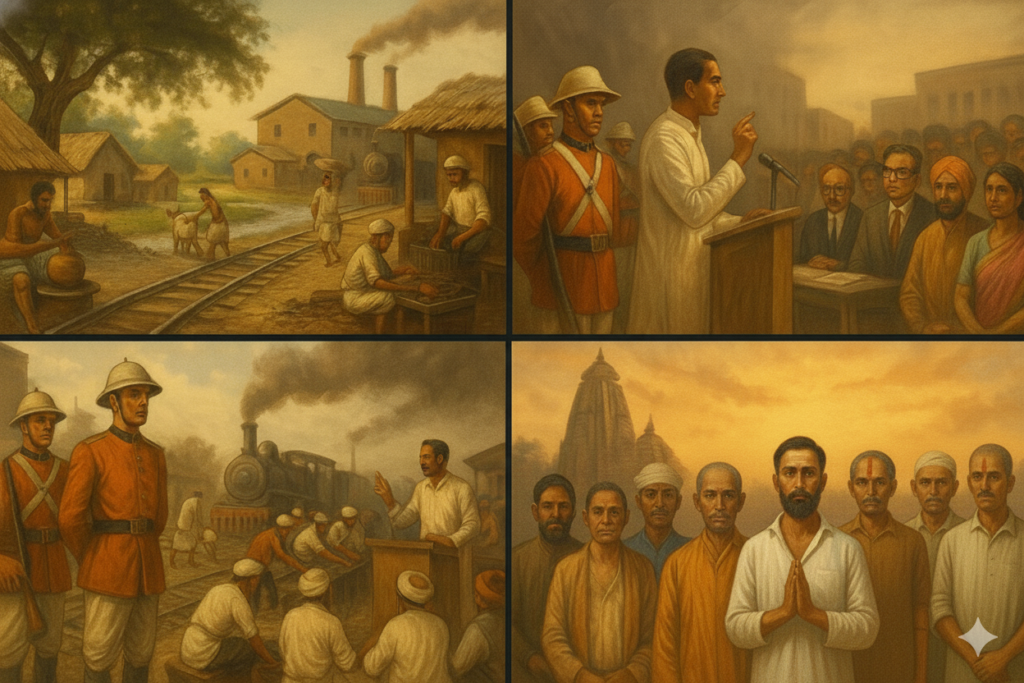

प्राचीन भारत में बड़े-बड़े गुरुकुल और शिक्षा संस्थान थे, जहाँ हर व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन जैसे-जैसे सत्ता संघर्ष और आक्रमण बढ़े, यह व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। मध्यकाल में जब राज्य धर्म के स्थान पर राजनीति का केंद्र बनने लगे, तब समाज को विभाजित करना सत्ताधारियों के लिए आसान रास्ता बन गया। विदेशी शासनकाल में, खासकर मुगल और फिर अंग्रेज़ी दौर में, जाति को ‘सत्ता नियंत्रण’ का उपकरण बना दिया गया। अकबर के समय जज़िया कर जैसी नीतियों ने धार्मिक भेदभाव को जन्म दिया, और ब्रिटिश शासन ने “फूट डालो और राज करो” की नीति के तहत जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी। समाज को अलग-अलग वर्गों में बाँटकर उन्होंने भारत की एकता को तोड़ा।

उसी समय औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक कौशलों को भी धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। गाँवों की आत्मनिर्भरता टूटी, लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने लगे, और मशीनों ने कई परंपरागत कार्यों की जगह ले ली। इस बदलाव ने समाज के आर्थिक ढांचे को तो बदल दिया, लेकिन सोच वैसी ही रही। जो काम पहले सम्मान का प्रतीक था, वही धीरे-धीरे “निम्न” समझा जाने लगा। यहीं से भेदभाव की नींव और गहरी होती चली गई।

ब्रिटिश शासन के समय उन्होंने इस विभाजन को और मजबूत किया — क्योंकि टूटा हुआ समाज ही उनके लिए शासन करना आसान बनाता था। भारत की जनता को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बाँट दिया गया। आज़ादी के बाद जब देश को नई दिशा देने की बात आई, तब संविधान के ज़रिए समानता का सिद्धांत लाया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान का अधिकार दिया। आरक्षण व्यवस्था भी इसी सोच का हिस्सा थी — ताकि जिन वर्गों को सदियों तक अवसर नहीं मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके।

लेकिन जैसे इतिहास में हमेशा होता आया है, अच्छी नीतियों का गलत इस्तेमाल राजनीति ने फिर शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने समाज को सुधारने की बजाय, उसे बाँटकर सत्ता पाने का साधन बना लिया। उन्होंने लोगों को बराबरी की भावना नहीं दी, बल्कि सहानुभूति की परत चढ़ा दी। सहानुभूति ऊपर वाले की नज़र से दी जाती है, जबकि सम्मान बराबरी से। इस अंतर को समझे बिना समाज एक बार फिर अंदर से टूट गया।

धीरे-धीरे ‘दलित बनाम सवर्ण’ की सोच गहरी होती गई। कुछ वर्गों ने इसे विरोध का प्रतीक बना लिया, और कुछ ने अपने बचाव में अहंकार पाल लिया। लेकिन असल समस्या धर्म या जाति नहीं, बल्कि हमारी सोच है। अगर शुरू से ही हर व्यक्ति को उसके कर्म और योग्यता के आधार पर समान अवसर दिया जाता, तो यह विभाजन कभी पैदा नहीं होता। सवर्ण समाज की भी इसमें जिम्मेदारी है कि उसने हर वर्ग को वह सम्मान नहीं दिया, जिसका वह हकदार था।

अब वक्त है कि हम फिर से उस मूल विचार पर लौटें जहाँ पहचान जन्म से नहीं, कर्म से तय होती थी। आज अगर कोई व्यक्ति धर्म, पूजा या संस्कृत के अध्ययन में रुचि रखता है, तो उसे वही अवसर मिलना चाहिए जो किसी और को मिलता है। जब हर वर्ग के लोग ज्ञान और साधना के क्षेत्र में बराबर भागीदारी करेंगे, तभी असली समानता आएगी। जैसे पहले हर गाँव अपनी हर ज़रूरत खुद पूरी करता था, वैसे ही आज हर समाज अपने भीतर से धर्मगुरु, शिक्षक और सेवक तैयार करे। यही असली वर्ण व्यवस्था की भावना थी — जहाँ हर व्यक्ति अपने काम के ज़रिए समाज की सेवा करता था।

अब हमें उस ढांचे को फिर से जीवित करना होगा, जहाँ हर जाति के लोग धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। एक वर्ष का ऐसा कोर्स बनाया जा सकता है जिसमें संस्कृत, पूजा-विधि, वेद और जीवन के नियम सिखाए जाएँ — ताकि हर समाज अपने भीतर से धर्म-सेवक तैयार कर सके। इससे दो बड़े लाभ होंगे — एक, हर समाज अपनी परंपरा को समझेगा और गर्व महसूस करेगा; दूसरा, किसी को ऊँच-नीच का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि सभी को समान अवसर मिलेगा।

मंदिरों को भी इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। वहाँ हर वर्ग का व्यक्ति पूजा कर सके, सेवा दे सके और धार्मिक निर्णयों में भाग ले सके। मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं, बल्कि समाज सुधार की प्रयोगशाला बनें — जहाँ शिक्षा, संवाद और साझा निर्णय की संस्कृति विकसित हो।

आज अगर हमें समाज में वास्तविक सुधार लाना है, तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे:

- हर शहर और गाँव में धर्म-शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ सभी जातियों के लोग समान रूप से जुड़ सकें।

- मंदिर समितियों में हर समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- धर्म में भी शिक्षा और व्यवसाय की तरह ‘कर्म-आधारित योग्यता’ का सिद्धांत अपनाया जाए — जो सीखे, वही सिखाए।

- युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से जाति-मुक्त हिन्दू पहचान को बढ़ावा दिया जाए।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि धर्म और विज्ञान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। धर्म जीवन को दिशा देता है, और विज्ञान उसे स्थिरता देता है। अगर हम विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, तो साथ ही हमें अपने संस्कारों और परंपराओं की रक्षा भी करनी होगी। आधुनिकता का अर्थ परंपरा को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे नये संदर्भों में जीना है।

आज का हिन्दू समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी जाति अब किसी एक काम में सीमित नहीं रही। अब वक्त है कि यही सोच धर्म के क्षेत्र में भी लागू की जाए। हर समाज अपने भीतर से “ब्राह्मण” तैयार करे — यानी वह व्यक्ति जो ज्ञान, सत्य और सेवा से जुड़ा हो। जब हर वर्ग अपने भीतर से धर्मगुरु तैयार करेगा, तभी असली समानता और एकता दोनों संभव होंगी।

अब हमें अपने धर्म को फिर से परिभाषित करना है — न तो पश्चिमी सोच के हिसाब से, न ही राजनीति के हिसाब से — बल्कि उस मूल विचार के अनुसार, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिया था। धर्म का अर्थ है संतुलन और सबका भला। अब समय है कि हम इसे केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें।

इस दीवाली पर जब हम दीये जलाएँ, तो एक दीया अपने मन में भी जलाएँ — जो जाति, अहंकार और भेदभाव के अंधकार को मिटा सके। क्योंकि असली रोशनी वही है, जो सबको एक साथ देख सके।